Warum explodieren Glühbirnen oder Halogenlampen?

Ein Referat vom Elektrotechniker über Ursache, Mechanismus, Schutz und Vorbeugung

- Keine Angst! Es passiert selten.

- Es gibt Möglichkeiten, eine Explosion zu verhindern.

- Es gibt sichere Lampen.

So ist es passiert

Bei mir im Wohnungsflur ist eine Glühbirne explodiert. Es gab einen sehr lauten Knall, und danach regnete es feine Glasscherben. Dabei befand sich die Glühbirne hinter einem Schirm, der dem Druck standhielt. Die Glasscherben der Glühbirne wurden durch einen über einen Zentimeter breiten Spalt zwischen Decke und Schirm geschleudert und gleichmäßig im ganzen Raum verteilt. Meine ganze Familie befand sich in diesem Moment im Flur. Wir fanden die Glasscherben später überall: in den Haaren, in den Schuhen, in der Kleidung, auf dem Schuhschrank und in den Taschen. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen. Vorbei ist es allerdings noch nicht, denn wir finden immer noch manchmal Glassplitter.

Nachdem ich den Lampenschirm abgebaut hatte, musste ich feststellen, dass er einen Sprung hatte, obwohl es 4 mm dickes Glas war.

Ich fragte mich, was passiert wäre, wenn es eine Lampe ohne Schirm gewesen wäre.

Genauso eine Lampe haben wir in der Küche, wo der Schirm oben ist und die Glühbirne ganz frei über unseren Köpfen hängt.

Ich habe mir Gedanken über den Mechanismus der Explosion einer Glühbirne gemacht und darüber, wie man das Risiko verringern oder sich sogar komplett schützen kann.

Wie kommt es zu einer Explosion einer Glühbirne oder einer Halogen-Glühbirne?

Im Normalfall reißt die Glühwendel, wenn sie kaputtgeht, der Stromfluss wird unterbrochen und die Lampe geht einfach aus. In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Glühwendel abreißt und so unglücklich auf die Kontakte in der Glühbirne fällt, dass sie einen Kurzschluss erzeugt. Dabei fließt ein Vielfaches des normalen Stroms. Natürlich verdampft dieses Stück Glühwendel sofort. Dabei wird jedoch so viel Hitze erzeugt, dass ein Lichtbogen entsteht, ähnlich wie bei einem Schweißgerät. Der Strom fließt über diesen Lichtbogen weiter und heizt das Gas in der Glühlampe weiter auf. Da dies sehr schnell passiert, dehnt sich das Gas schlagartig aus und erzeugt dadurch einen sehr starken Druck auf das Glas der Glühbirne. Das führt zur Explosion der Glühbirne. Je stärker das Glas der Glühbirne ist, desto größerer Druck entsteht und desto stärker ist die Explosion. Deswegen sind Halogenlampen viel gefährlicher als normale Glühbirnen, weil sie dickere Glaskolben haben und mit größerer Kraft explodieren.

Niedervolt-Halogenlampen haben dieses Problem nicht, da die 12-Volt-Trafos nicht so viel Strom liefern können, dass es zu einem Lichtbogen kommt.

Warum schaltet der Sicherungsautomat nicht ab?

Normalerweise sind Steckdosen- und Beleuchtungsstromkreise mit einem 16-Ampere-Sicherungsautomat abgesichert. Diese Automaten schalten ab einem Strom von 50 bis 100 Ampere ab, wobei kurzzeitig noch größere Ströme fließen können, bis der Automat abschaltet. Das bedeutet, dass der Sicherungsautomat nicht schnell genug abschaltet und große Leistung durchlässt, bevor er abschaltet. Das reicht völlig aus, um die Leitungen gegen das Schmelzen zu sichern, aber nicht, um eine Explosion zu verhindern.

Wie kann man sich gegen die Explosion einer Glühbirne schützen?

Um sich gegen fliegende Glassplitter bei einer Explosion zu schützen, sollte man eine Lampe mit einem Schirm benutzen.

Was mache ich aber mit meiner Küchenleuchte, die ohne Schirm ist? Ist die Lampe sicher?

Nachdem ich mir ein paar Gedanken über die Explosion einer Glühbirne gemacht habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass meine Lampe in der Küche doch sicher ist, weil die Glühbirne mit dem Sockel nach oben hängt. Das bedeutet, wenn der Glühfaden abreißt, würde er auf den Glaskolben fallen und nicht auf die Kontakte, und es entsteht kein Kurzschluss.

Ausrichtung der Glühbirne

Die Gefahr eines Kurzschlusses und einer Explosion ist also von der Position der Glühbirne abhängig. Eine sichere Position ist, wenn der Sockel oben ist. Die schlimmste Position ist, wenn der Sockel unten ist, weil dann der abgerissene Glühfaden auf die Kontakte fällt. Glühbirnen, die waagerecht angebracht werden, sind explosionsgefährdet, wenn der Glühfaden im Kolben vertikal steht, und nicht explosionsgefährdet, wenn der Glühfaden horizontal hängt.

|

|

|

| Ungünstig |

Ungünstig, wenn die Glühwendel vertikal ausgerichtet ist |

Sicher |

Schmelzsicherung

Eine solide Lösung des Problems explodierender Glühbirnen ist eine Schmelzsicherung, die in Reihe zu der jeweiligen Lampe geschaltet ist. Eine Schmelzsicherung des Typs "F" oder "M" würde im Falle eines Kurzschlusses rechtzeitig den Stromkreis unterbrechen, noch bevor so viel Leistung abgegeben wurde, dass das Gas in der Glühbirne sich erhitzt. Für eine 100-Watt-Glühbirne reicht eine Sicherung von 0,5 A (Berechnung dazu: 100 W / 230 V = 0,44 A).

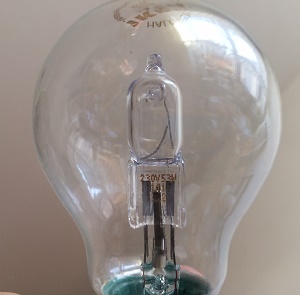

Es gibt eine Halogenlampenform, bei der der abgerissene Glühfaden keinen Kurzschluss erzeugen kann, weil die spannungsführenden Kontakte an gegenüberliegenden Seiten angebracht sind. Siehe das Bild.